Etude sur les zones protégées et à enjeux en France. Le PLU rural et ses impacts sur les bâtiments.

Un article à commenter et à retrouver dans le forum sur les zones les plus courantes dans le monde rural. Un débat est ouvert sur les possibilités d’installation.

Zones protégées : ce qu’il faut savoir avant de rénover un bâtiment sur son terrain

Par Miguel L., Cet article est susceptible d’évoluer selon les réactions et les remontées d’infos.

En France, le rêve de bâtir une cabane ou de réaliser un ensemble pour la location sur son terrain se heurte parfois à un millefeuille de zones protégées, qui limitent voire interdisent la constructibilité. Panorama de ces zonages, de leur portée juridique et de leurs effets pratiques. Lien vers les débats sur le forum

Une hiérarchie de contraintes

Parmi les zones les plus strictes figurent d’abord les Parcs nationaux et les Réserves naturelles. Dans le « cœur » d’un Parc national (comme celui des Écrins ou de la Vanoise), toute construction est en principe interdite. En périphérie, appelée « aire d’adhésion », les restrictions sont moindres mais demeurent conséquentes. Les Réserves biologiques, souvent situées en forêt domaniale, excluent aussi toute intervention humaine durable.

À l’échelle du patrimoine paysager, les Sites classés (au titre de la loi de 1930) s’imposent avec rigueur. « Toute construction y est soumise à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), et les refus sont fréquents », précise un urbaniste montpelliérain. À un degré moindre, les Sites inscrits exigent également un contrôle esthétique strict.

Les Parcs naturels régionaux (PNR) offrent un cadre plus souple, mais leur charte s’impose aux documents d’urbanisme locaux (PLU). De nombreux projets y nécessitent un passage devant les commissions du parc. Quant aux Zones Natura 2000, instaurées par l’Union européenne pour préserver les habitats naturels, elles autorisent la construction sous réserve d’une étude d’incidence si le projet risque d’impacter les milieux sensibles.

Zones agricoles et naturelles : sous la main des mairies

Plus près du terrain, les Zones agricoles (zones A du PLU) encadrent fortement la constructibilité. Sur ces secteurs, les constructions sont réservées aux exploitants agricoles actifs. En pratique, un particulier non agriculteur ne peut y bâtir ni maison, ni hangar. Toutefois, l’installation d’une petite serre non fixée au sol (type serre de jardin) ou d’un abri démontable est généralement tolérée, sous réserve de rester en deçà des seuils de déclaration (moins de 5 m² ou 1,80 m de hauteur). Pour une serre de taille intermédiaire, une déclaration préalable peut suffire. Au-delà, un permis de construire est requis, mais réservé aux usages agricoles professionnels.

À noter que les Zones Agricoles Protégées (ZAP), créées par arrêté préfectoral, figent l’usage agricole à long terme, rendant encore plus difficile tout changement de destination du terrain.

ZA simple vs ZA + ZNIEFF : une superposition fréquente

Les ZNIEFF se déclinent en deux catégories. Les ZNIEFF de type I correspondent à des secteurs précis présentant un intérêt biologique ou écologique majeur : ce sont souvent des zones de présence d’espèces rares ou de milieux remarquables. Les ZNIEFF de type II, quant à elles, couvrent de grands ensembles naturels peu modifiés, riches en biodiversité et offrant un potentiel écologique important.

À l’échelle communale, la part occupée par les ZNIEFF de type I est souvent rapportée à la superficie totale de la commune, ce qui permet de mesurer l’importance des enjeux de conservation sur le territoire.

Dans certaines communes rurales, une zone agricole (ZA) peut se superposer à une ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique). La différence est claire :

– ZA est un zonage juridique, qui découle du PLU et encadre l’usage du sol (agricole uniquement).

– ZNIEFF est un inventaire scientifique, qui n’interdit rien par lui-même mais pèse dans les études environnementales.

Concrètement, un terrain classé ZA + ZNIEFF est soumis à une double vigilance : il ne pourra accueillir que des projets agricoles (ou de très faible emprise), et toute demande sera examinée attentivement par les services de l’État au regard de la sensibilité écologique du site. Une étude environnementale complémentaire pourra être exigée.

Les réflexes à adopter avant d’acheter ou d’entreprendre une rénovation

Avant tout projet, quelques vérifications s’imposent. La consultation du PLU (en mairie) est indispensable pour connaître le zonage précis du terrain. L’examen des servitudes d’utilité publique (disponibles sur le site Géorisques) permet aussi de repérer Natura 2000, Sites classés ou encore des lignes électriques.

Enfin, le certificat d’urbanisme opérationnel, délivré par la mairie, est la clef pour obtenir une réponse formelle sur la faisabilité d’un projet. Une précaution qui peut éviter bien des déconvenues. Mais parfois un refus de maire reste tranché et pas forcément justifié. Mais difficile de manoeuvrer autrement par la suite

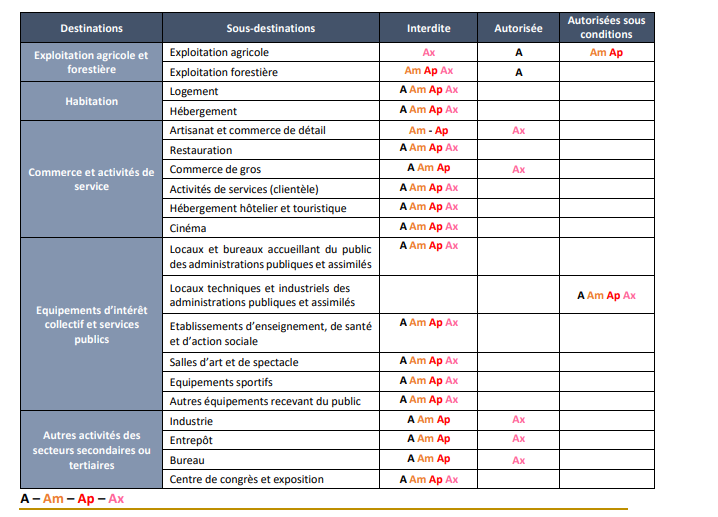

Tableau (très) simplifié des contraintes selon les zones pour un particulier.

Attention ce tableau fait état des zones de bases et c’est réellement un visuel à titre indicatif. Il faut aller dans le PLU du secteur. Notamment pour identifier les Zone P (protégées) etc.. Par exemple avec des notions tel que La reconstruction sur la même emprise (sans changement de destination) des constructions

sinistrées. Voir les conditions d’habitats légér, etc

Exemple de découpage des zones agricole selon un PLU d’une intercommunalité

Étape 1 — Comment savoir avec certitude dans quelle zone est ta parcelle

Le but avant tout est de connaître sans avoir à passer un coup de téléphone à la mairie sous qu’elle statut est logé un terrain

Tu peux le vérifier gratuitement en ligne via le portail national officiel :

Géoportail de l’Urbanisme (GPU)

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Étape 2 — Intercepter le PLU de la commune ou de l’intercommunalité

Dans la colonne de gauche, active la couche « Documents d’urbanisme opposables » > puis PLU ou carte communale.

Clique sur ta parcelle ou tu peux renseigner ton numéro de parcelle > le volet latéral t’affiche la zone du PLU (A, N, U, AU, etc.), et tu peux télécharger le règlement correspondant

Etape 3 interprétation de la zone (cas étudié ici la zone Ap) par rapport a une Zone Naturelle par exemple

La zone « Ap » est généralement l’abréviation de « zone agricole protégée » ou « zone agricole patrimoniale ». Nous allons considérer qu’il y a un vieux bâtiment ou une ruine. C’est un ca s d’étude pour établir un exemple concret. Cette zone Ap sera déjà moins “tolérante” qu’une zone naturelle N par exemple.

-Dans plusieurs PLU, cette zone Ap a pour vocation de protéger des terrains agricoles ou à forts enjeux paysagers, et la constructibilité y est fortement limitée. Kadran+1 Cela signifie que les règles spécifiques de cette zone doivent être scrutées dans ce règlement (par exemple usage, extension, changement de destination).

La zone Ap, ou zone agricole protégée, constitue l’un des niveaux de protection les plus stricts dans un plan local d’urbanisme. Elle vise à préserver durablement les espaces agricoles à haute valeur agronomique ou présentant un intérêt particulier pour l’économie rurale, la qualité paysagère ou l’équilibre écologique du territoire. Dans cette zone, toute construction, installation ou aménagement est en principe interdit, sauf s’il est directement lié et strictement nécessaire à l’activité agricole, forestière ou à l’entretien des espaces naturels.

Autrement dit, les habitations, même à titre personnel, ne peuvent y être édifiées, et les projets à vocation touristique (hébergements, cabanes, gîtes, etc.) sont exclus, à moins qu’ils ne soient indissociables d’une exploitation agricole existante et reconnue. Les extensions de bâtiments agricoles ou la création d’annexes techniques peuvent être tolérées, mais sous condition d’une justification très précise de leur utilité pour l’exploitation. Cette zone est donc conçue pour figer la vocation agricole du secteur et empêcher toute forme d’urbanisation diffuse.

À titre de comparaison, la zone naturelle (N) est également protectrice, très restrictive selon les PLUs et à fortiori les Np.

Enfin, l’espace boisé classé (EBC) n’est pas une zone à part entière, mais un classement particulier pouvant s’ajouter à toute autre zone du PLU. Il s’applique souvent à des bois, bosquets ou alignements d’arbres considérés comme essentiels pour la trame paysagère. L’EBC interdit toute coupe rase, défrichement ou construction, sauf dérogation exceptionnelle pour raison d’intérêt public ou mesure de reboisement compensatoire. En pratique, lorsque l’EBC recouvre une zone agricole ou naturelle, il renforce encore la protection et limite presque toute possibilité d’aménagement.

Ainsi, dans la hiérarchie des contraintes, la zone Ap apparaît comme la plus verrouillée : elle interdit toute urbanisation et fige l’usage agricole des sols. La zone N offre un peu plus de souplesse selon ses sous-catégories, tandis que le classement en EBC agit comme une protection supplémentaire, venant consolider les autres. En résumé, une zone Ap correspond à une vocation agricole exclusive, une zone N à une vocation naturelle avec des marges d’usage limitées, et un EBC à une mesure de conservation absolue du couvert végétal.

“La zone Ap, dans un Parc Naturel Régional par exemple, c’est un peu la ceinture de sécurité du territoire : on empêche toute dérive, même minime, pour que le paysage, les terres et l’agriculture restent intacts. C’est plus fort qu’une simple zone agricole, car on agit dans une logique collective de préservation, pas juste dans l’intérêt d’un propriétaire.”

Etape 4: Que faire sur des zones protégés lorsqu’un bâtiment existe?

Le fait que ton bâtiment soit ancien (XIX -XX siècle) et déjà cadastré est un élément clé.

Même en zone Ap, la réglementation ne remet pas en cause les droits existants :

On peut trouver dans le PLU: Secteur Ap

– Les abris non fermés pour le bétail

– Les extensions de bâtiments agricoles existants

– La reconstruction sur la même emprise (sans changement de destination) des constructions

sinistrées.

-Si la construction est antérieure au PLU et régulièrement implantée, elle peut être réhabilitée, entretenue, voire améliorée, à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination illégal.

-Le passage en “usage habitation” est possible, mais ce n’est pas automatique : il faut démontrer que le bâtiment peut accueillir ce nouvel usage sans compromettre la vocation agricole du terrain.

En clair : si le bâtiment ne sert plus à une activité agricole depuis longtemps, mais reste debout, sain et raccordable, la mairie peut tolérer sa transformation en logement, souvent sous forme de “changement de destination d’un bâtiment existant” (article R.151-27 du Code de l’urbanisme).

-C’est souvent la seule voie légale d’habiter en zone Ap sans être exploitant.

Même sans activité agricole forte, on peux renforcer une certaine tranquillité et une assise juridique avec quelques actions simples :

-Faire reconnaître l’usage d’habitation dans le foncier (ce que tu évoques) — cela fige un statut d’usage légal et limite les contestations futures.

-Entretenir le bâtiment et son environnement immédiat (abords propres, toitures entretenues, accès dégagé) : les services d’urbanisme apprécient la cohérence paysagère.

-Rester discret sur les usages “habitat de loisir” : ne pas ouvrir de gîte, ni louer à court terme, car cela brouille la ligne dédiée au tourisme.

-S’intégrer au cadre du PNR ou PR : certaines chartes valorisent les propriétaires qui contribuent à l’entretien du paysage (vergers, murets, prairies fleuries, etc.) ; cela donne une image d’utilité locale.

Développer une activité agricole avec ou sans diplômes pour mieux gérer ses terres

Le sacro saint statut d’agriculteur, c’est effectivement le seul cas où la résidence en zone A/Ap est pleinement justifiée.

Mais il y a deux conditions :

-

Exercer une activité agricole effective, même à petite échelle, déclarée à la MSA (exploitant ou cotisant solidaire).

-

Démontrer que la présence sur place est nécessaire à la conduite de l’exploitation (gardiennage, soins aux animaux, surveillance d’installations, etc.).

Si ces deux points sont établis, la mairie (et la DDTM) peuvent autoriser une habitation de fonction sur la parcelle.

Ce logement n’est pas considéré comme une “résidence de loisir”, mais comme une résidence professionnelle, attachée à l’exploitation.

Dans la pratique, ça peut “légaliser” une présence permanente ou semi-permanente, même dans une zone Ap, à condition d’avoir un projet agricole crédible et cohérent avec le territoire.

Et ça, dans un PR ou PNR de surcroit, c’est même vu positivement si le projet s’inscrit dans la dynamique locale : culture bio, entretien des prairies, ruches, maraîchage, etc.

reconnaissance d’une activité agricole à titre secondaire (statut de cotisant solidaire MSA)

La MSA ne te demanderai ni des hectares, ni un rendement minimum :

elle veut juste vérifier que :

-

l’activité est réelle et suivie,

-

il y a une intention de production et de vente,

-

et que ce n’est pas du jardin de loisir.

Donc, si on est amené a un entretien de même 1000 m² à 2000 m² avec une vraie organisation (lignes, tailles, récoltes, quelques ventes), ça suffit totalement pour un cotisant solidaire.

Verger diversifié :

-

10 à 15 arbres maximum (pommiers, poiriers, pruniers, agrumes ou châtaigniers),

-

sur une surface de 800 à 1200 m².

Plantes aromatiques :

-

6 à 8 lignes de lavande, thym, romarin, menthe, verveine,

-

soit 400 à 600 m² en tout.

Total exploité : environ 1500 m², soit 0,15 ha.

Enfin , le statut n’implique pas directement de démarrer avec une exploitation rentable et il y a aussi une cotisation minimale annuelle à rendre même sans rendement ni vente.

Voilà un cas concret sur des parcelles hautement protégés.

POS; savoir comment une parcelle était classée avant le PLU actuel

Il existe plusieurs moyens de retrouver le classement antérieur d’une parcelle :

A/ Les anciens documents d’urbanisme

Avant le PLU, la commune pouvait être régie par :

-

Un POS (Plan d’Occupation des Sols) ;

-

Une carte communale ;

-

Ou, à défaut, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) (articles L.111-1 et suivants du Code de l’urbanisme).

Ces anciens documents sont archivés en mairie ou à la préfecture / DDT(M). On peux demander formellement à la mairie ou à la DDT : Je souhaite consulter le document d’urbanisme en vigueur avant l’approbation du PLU actuellement applicable, ainsi que le zonage antérieur pour la parcelle cadastrée

Les mairies conservent en général les POS et PLU abrogés en archives, même sous forme papier ou numérisée (plans, règlements, délibérations d’approbation).

B/Pour les faits antérieurs au nouveau PLU, c’est bien le classement au moment des faits qui compte

C’est fondamental. La légalité d’un acte ou d’une construction s’apprécie au regard du droit en vigueur au moment où elle a été réalisée ou autorisée.

Cas typiques :

*Si une construction a été édifiée légalement (ou achevée) avant l’entrée en vigueur du PLU, elle reste régulière même si le nouveau PLU la classe ensuite en zone N ou A où elle serait désormais interdite.

-Si un permis de construire a été délivré avant le nouveau PLU et qu’il était conforme à l’ancien règlement, il reste valable même après l’entrée en vigueur du nouveau PLU.

-En revanche, si la construction a été réalisée sans autorisation alors qu’elle était déjà soumise à autorisation selon l’ancien règlement, le changement de zonage ultérieur ne la régularise pas.

Autrement dit : Ce qui a été fait avant relève du classement et du droit applicable au moment des faits. Et de fait le nouveau classement n’a pas d’effet rétroactif.

c/ Attention : les effets dans le présent

Même si la construction ancienne est régulière, le nouveau PLU s’applique désormais à toute modification, extension, changement d’usage ou nouvelle construction.

Exemples :

-Une grange devenue inconstructible en zone N : tu peux la conserver, voire la rénover, mais pas forcément l’agrandir.

-Une maison isolée classée en zone A : elle reste habitable, mais une extension ou un gîte touristique peuvent être refusés selon le nouveau règlement

On pourrait poursuivre avec la loi ALUR et aussi les STECALs (A suivre)

Autres articles à découvrir

Les cas juridiques chez nos voisins et à l’étranger

Même si les Anglo Saxons sont beaucoup plus permissifs que la...

La ruine “oubliée”

Si vous trouvez une ruine non cadastrée sur votre terrain, l’astuce c’est...